Мне эту вещь передал мой друг Роберт Чандлер, известный переводчик

русской литературы на английский язык и в частности переводчик

и знаток Андрея Платонова. Он получил её прошлым летом

по электронной почте и долгое время, боясь незнакомого

вируса в скрепке, попросту не открывал текста. Кроме того,

он был по горло занят корректурой платоновского “Джана”,

который вот-вот должен появиться в лондонском издательстве

The Harvill-press. И всё же после того как мы проверили российскую

скрепку Norton-antivirus’ом, Роберт прочел-таки письмо и тут же – что бы вы думали – загорелся желанием

ответить отправителю, но как часто случается с русской

электронной почтой, этот адрес уже не отвечал. Наверняка

корреспондент уже успел сменить не один электронный адрес

за эти немые британские полгода.

Роберт дал почитать это письмо и мне; нет, не из простого дружеского расположения,

а поскольку письмо было напрямую связано со мной, с моим

именем. Горячечно прочтя его, и я залихорадил. Что только

я не испробовал: звонил в “Жёлтые страницы” Москвы, искал

по русскому Интернету, задействовал своих друзей с выходом

на адресные столы – но всё напрасно – так и не нашёл этого

самого Георгия, Джору Чегодаева, ищущего или искавшего

в свою очередь меня. И вот как последнее средство я решился

опубликовать это письмо в журнале, дав ему на всякий случай

литературное название, быть может, не самое лучшее, но

и не китчевое, наподобие “Джан2”, каким бывают “Рэмбо2”

или “Мужчина и Женщина2”. При этом там же я оставляю

свои и Робертовские координаты на случай внезапного совпадения

местоположения или же самого человека.

Уважаемый господин Роберт

Чандлер!

Позвольте представиться: меня зовут Георгий Чегодаев,

хотя все именуют меня Жорой, а мать в детстве и вовсе

звала Джорой. Я – инженеркомпьютерщик из Москвы. Живу

по другую сторону двора Московского Экономического института

по улице Плеханова, если Вы знаете такую. Ваше имя и электронный

адрес я нашёл через Оксфордский университет, где Вы, как

известно, издали книгу, посвящённую творчеству писателя

Андрея Платонова. Я также знаю, что Вы перевели на английский

язык многие произведения писателя Платонова, включая его

повесть “Джан”. Именно эта повесть и заставила меня обратиться

к Вам. Но расскажу всё по порядку.

Я родился в 1946 году в Левокумском районе Ставропольского края. К сожалению,

ни точного времени, ни села рождения я не знаю, то есть

лишён, как говорят у нас в физике, и временных, и пространственных

координат. В метрике, выданной мне в детдоме уже в возрасте

семи лет, значится 7 ноября, но это был день, когда нас

принимали классом в октябрята и заодно выдавали метрики

тем, у кого их не было. Местом же рождения указан Ташкент,

поскольку детдом, где я обучался и жил до 17 лет, был

по расположению ташкентским. Спросите: почему я оказался

в Ташкенте? Дело в том, что в Ташкент в первые послевоенные

годы меня привезла моя тётушка, сказав при этом: “Я умру,

хоть ты будешь жить, а то – ты умрешь и я помру…”. Как

раз после её предугаданной смерти я и попал в детдом,

а привезла она меня в Ташкент не только в поисках сытой

жизни, но и в поисках моего отца – человека по имени Назар.

Тётушка до своей смерти рассказывала мне ещё на Ставрополье,

когда я был трёхгодовалым отроду, что отец мой – узбек

(я тогда не понимал этого странного слова, воображая что-то

бегущее как лошадь или, скорее, как лиса), высланный сюда

выращивать хлопок (ещё одно непонятное слово, – наверное,

играл в ладушки с тётушкой, – думал я тогда), был затем

отправлен дальше в Донбасс в шахты, а мать, не выдержав

разлуки, умерла при преждевременных родах. Словом, выходила

меня на козьем молоке тётушка, но и ей суждено было прожить

лишь до моих пяти лет.

А жили мы с тётушкой в ташкентской коммуналке вместе со

многими пришельцами по хлебную жизнь. Среди них был и

художник по имени то ли Савченко, то ли Савицкий, который

купил у нас за четверть мешка кукурузной муки, солдатскую

шинель да яловые офицерские сапоги небольшой рисунок,

единственную вещь оставшуюся мне от моих родителей. Я

долго плакал над кукурузной лепёшкой, не говоря почему,

но мне было жалко этой картины, запрятанной художником

в свои закрома с десятками других непонятных картин.

Я и сейчас помню этот рисунок, висевший над моим деревянным

топчаном в ставропольской станице, может быть, самое раннее

воспоминание о моей жизни: долговязый человек нелепых

пропорций высовывает непомерно тяжёлую, эмбриональную

голову за редкие жестяные облака; за спиной его торчит

рюкзаком тощая лестница, которая выше его самого, и с

неё за спину, за его вытаращенный в пустоту взгляд скатывается

другая голова, повторяющая голову уставившегося в обрез

картины – какая-то Сизифова круговерть, то, что мы называем

в физике Perpetuum mobile, так бы я сказал сейчас, но тогда в детстве я страшно

пугался этой картинки, с которой эта отрезанная голова,

казалось, скатывалась ко мне на топчан, и этот долговязый,

смотрящий ввысь, ничем мне не мог помочь…

*

* *

In the first chapter of Dzhan Platonov

mentions a picture, which hangs on the wall of Vera's

room: "It was a representation of a dream, from the

time when the earth was thought to be flat and the sky

seemed close by. A big man had stood up on the earth and

made a hole with his head in the celestial dome; his head

and shoulders had gone right through to the other side

of the sky and he was gazing into the strange infinity

of that age. And he had been looking for so long into

this unknown and alien space that he had forgotten about

the rest of his body, which had been left below the ordinary

sky. The other half of the painting showed the same scene,

but things had changed. The man№s torso had come to the

end of its strength, had grown thin and probably died,

while the dried-up head was now in the other world, rolling

along the outer surface of the sky, which was like a tin

bowl; it was the head of a man in search of a new infinity,

where there really is no end and from which there is no

return to the poor, flat place that is the earth.

Почему-то этого человека, всё же держащего скатывающуюся голову

на привязи, когда я открывал свои зажмуренные глаза вновь,

я привык считать своим отцом, о котором в метрике было

записано: “Об отце сведений нет имеется”. Мать мою в том

же свидетельстве о рождении записали Усенией, хотя тётушка

всегда вспоминала её Ксюшей… Но к чему всё это вспоминать?!

Вот прожил я свою жизнь, худо-бедно 52 года, и жил бы дальше как и жил, только

вот на 50летний юбилей, который я собственно и не справлял,

мой трудовой коллектив решил подарить мне книжку о русских

именах и фамилиях под авторством некоего академика Баскакова.

И там среди других имён я нашёл и подчёркнутое моими друзьями

своё имя – Чегодаев, которое все эти полвека я считал

исконно русским, и оказалось, что оно – видоизменённая

форма монгольского имени Чагатай, и должна звучать не

Чегодаев, а Чагатаев. Тогда я стал искать эту фамилию

по Интернету, в “сетке”, как говорят у нас, и среди прочего

в сеть мне попалась книга Андрея Платонова “Джан”, которую

я, разумеется, отпринтовал на работе и принялся дома читать.

Скажу Вам, что я холостой – живу бобылём всю жизнь, как-то

не сложилось по этой части – полюс не сработал, так что

времени читать всегда предостаточно. Но правда и то, что

художественной литературы я не люблю, от неё у меня беспричинно

начинает болеть голова, а потому я предпочитаю ей музыку.

Как никак всё та же физика. И всё же эту книгу я прочёл

в один присест, в одну ночь. На следующий день я заболел

и взял отгул, но Вы как писатель должны понять, что это

книга перевернула меня с ног на голову – уж такая пошла

турбуленция… Или – своего рода короткое замыкание. Поначалу

я не понял в чём дело, а потом такая тоска стала грызть

меня, такая тоска…

Я технарь и словесам не обучен, но Вы наверняка видели

в своей жизни обугленный трансформатор, так вот я чувствовал

себя подобной силовой установкой, которая от замыкания

перегорела навсегда…

*

* *

I tried, but couldn't imagine this picture

as a picture; it is the invention of Platonov himself,

and this characteristically Sufi intention to see beyond

good and evil, to look through conventional or traditional

truths may be read as the main theme of Dzhan. The story’s

title, “Dzhan” – a word that Platonov himself glosses

as “a soul that searches for happiness”, could hardly

be more Sufi: the soul’s search for happiness, for its

own perfection, is the ultimate definition of Sufism.

Я не выходил на работу целую неделю. Я не выходил из дому на

улицу. Я передумал всю свою жизнь, которую помнил: начиная

с того, что я Вам рассказал, потом свою учёбу в МИФИ –

эти полуголодные, но светлые шестидесятые, когда единственной

целью каждого из нас было распределиться в СКБ по космонавтике

– я же попал в Обнинск, на ядерный ускоритель, где однажды

получил изрядную долю радиации и провалялся по больницам

несколько лет.

Нет, в конце концов меня выходили, отремонтировали – это тогда за годами безделья

я пристрастился к музыке – переслушал по своему самодельному

транзистору всю классику мира – и сейчас у меня в квартире

одна из крупнейших в Москве фонотек – все шкафы, сундуки,

комоды забиты винилом – будете в наших краях – заходите…

Но я прервался. Разумеется, после этого периода о семейной

жизни не могло быть и речи, и я весь ушёл опять с головой

в работу – в только что зарождавшуюся кибернетику. Казалось

бы, многого добился, а вот всю жизнь чего-то не хватало:

был во мне изначальный вакуум, дырка какая-то, которую

я всячески забивал то этим, то тем, а вот когда прочёл

эту книгу – всё обнажилось в открытую рану.

Скажу честно: не столько содержание этой книги потрясло

меня – я видел в своей сиротской жизни вещи если не посильнее,

то уж подобные, изоморфные, как бы сказали у нас, тому,

о чём пишет книга, нет, меня поразило то, насколько всё

в этой книге совпадало с моей жизнью.

Я сказал Вам уже, что маму мою звали Ксюшей, хотя в метрике

она и записана, почему-то Усенией (может быть, ЗАГСовский

работник описался, или как-то особо прописал букву “К”,

которая обратилась в “У”?). Она была родом из Москвы и

оказалась на Ставрополье сразу же после войны, где и встретила

отца. Так мне рассказывала тётушка. Потом та странная

картина на стене, которую у нас купил художник на букву

“С”. И, наконец, отец – Назар Чагатаев, оставивший мне

в безотцовское наследие моё имя: Джора Чегодаев. Не кажется

ли, что слишком много простых совпадений, включая наше

с тётушкой путешествие в хлебный Ташкент? Вот от каких

вероятностных мыслей обнажилась моя душа в состояние раны.

Через неделю я насилу вышел на работу, но не смог собой

совладать – в тот же день отпросился в отпуск без содержания,

сославшись на старые болячки Обнинска. Это было два года

назад. Я засел за компьютер. Перекопал всё, что касалось

“Джана”. К сожалению, было почти ничего, кроме самого

текста различных версий. И вдруг в октябре позапрошлого

года я узнал, что чуть раньше была какаято конференция

по Платонову в Оксфорде, и некто по имени Хамид Исмаилов

выступил там с докладом по “Джану”. Вы, наверное, уже

поняли, что именно её я и взял в эпиграфы. И вы, конечно

же, поймёте почему. В физике всё держится на изначальных

принципах, как в геометрии на аксиомах.

Я тут же переключил поиск на этого самого Хамида Исмаилова.

К сожалению опять не было густо со ссылками: несколько

сайтов с его литературой, сообщение Центра экстремальной

журналистики о том, что Х.Исмаилов был выдворен из Узбекистана

как корреспондент “Литературной Газеты”, и, наконец, 21

октября 2000 года я неожиданно нашёл на сайте Фергана.ру

(http://www.ferghana.ru/news03/400.html) новость под шапкой “Прокуратура

обвиняет”, которая начиналась такими словами:

ПРОКУРАТУРА УЗБЕКИСТАНА

ОБВИНЯЕТ

Uzinfo, Пресс-центр прокуратуры Республики Узбекистан,

21.10.2000

Управлением прокуратуры Республики Узбекистан по

расследованию преступлений завершено расследование уголовного

дела по обвинению организаторов террористических актов,

совершенных на территории Сарыассийского и Узунского районов

Сурхандарьинской области, Бостанлыкского района Ташкентской

области, а также 16 февраля 1999 года в Ташкенте – Юлдашева

Тахира, Ходжиева Джумабоя, Мадаминова Салая, а так же

непосредственных участников совершения этих преступлений

– Казиева Муродиллы, Бобожонова Улугбека, Рахмонова Хамиджана,

Каримова Шавката, Джалолова Нажмиддина, Умарова Юлдаша,

Абдулвахидова Олимджана, Шукурова Усмона и Махмутова Улугбека.

Проведенным расследованием установлено, что этими лицами

в течение длительного времени совершен целый ряд жестоких

и особо тяжких преступлений.

И далее поисковый сервер высветил

мне по тексту вот это место:

Летом 1997 года отправленные одним из организаторов

заговора К.Закировым в полевой лагерь, дислоцированный

в Тавилдаринском районе Таджикистана, М.Ашуров, Дж.Тургунов

и другие лица, прошли специальную диверсионно-террористическую

подготовку и получили задание Дж.Ходжиева и Т.Юлдашева

совершить диверсию путем взрыва Асакинского автомобильного

завода. Однако, 20 ноября 1997 года М.Ашуров, Х.Исмаилов, Р.Ташматов и С.Хамидов с 50 тротиловыми шашками,

12 электродетонаторами, 400 метрами бикфордова шнура и

автоматом АКС-74 с 29 боевыми патронами были задержаны

сотрудниками милиции в поселке Учкурган Кадамжойского

района Ошской области.

Вот это был удар! Только вышел на человека,

который мог бы прояснить мне хоть что-то о “Джане”, а

стало быть, обо мне, и вот тебе на! Арестован по обвинению

в терроризме!

*

* *

Before analysing Dzhan from the Sufi perspective

let me remind you of two famous Sufi poems, both of them

famous in the land where Platonov's Dzhan is set. The

first is "The Conference of the birds" by Farid

ud-Din Attar (12th century). In this poem – one of the

great works of world literature – Farid ud-Din Attar explores

the nature of the spiritual path through an allegory of

a group of brave birds that go in search of their king

– a bird called Simurgh – the equivalent of Phoenix. They

go through the peaks of exultation, hope, reliance and

love, and the intervening valleys of despair and fear,

repentance and acceptance, all of which represent various

stages of the seeker's way as he travels towards enlightenment

or as they say in Sufism – stations on their Way. Out

of the thousand birds who set out on the journey only

thirty birds under the leadership of Hud-hud (which means

self-self, Udod in Russian) achieve the kingdom of Simurgh.

But the word “Si Murgh” has two meanings; it can also

mean thirty birds. These thirty birds understand that

and their way are themselves the reflection of their goal,

that they ARE the Simurgh. The poem is a parabale about

the soul or Dzhan on her way to God. Attar's technique

of weaving wisdom within entertaining and amusing tales

has later become a common feature of Sufi literature.

The parallels with Platonov’s story are obvious.

Я долго не знал, что мне делать, но

пустота, обнажившая свои корни во мне, не отпускала, напротив

– разрасталась вдоль по проводам нервов и в одно из мгновений

я не стерпел, решив во чтобы то ни стало найти этого самого

Хамида Исмаилова – ведь как-никак не иголка в стоге сена,

не атом во Вселенной, тем более, если его доклады тем

временем читаются в Оксфорде, стало быть, есть люди, которые

пекутся о нём…

Один из моих обнинских коллегузбеков стал к тому времени академиком в независимом

Узбекистане, одним из руководителей ядерной физики, я

позвонил ему и рассказал всё как есть на духу! Странные

люди – эти узбеки, он мне расписал всё – как поступить,

к кому каким образом обратиться, и даже пообещал заговорить

за меня слово, но взял с меня смертельное обещание, что

я никогда и нигде ни при каких обстоятельствах не стану

упоминать его имени. Или же это была черта советского

физикаядерщика в ореоле сверхсекретности?

Но как бы то ни было, написал я в январе 2001 года

официальное письмо в Министерство Иностранных Дел Узбекистана

и направил копии в Министерство Внутренних Дел, Юстиции,

в Генеральную Прокуратуру, а также в общественный фонд

Жертв Репрессий, упоминая повсюду своё ташкентское детдомовское

прошлое, свои конструкторские заслуги перед Родиной, своего

злосчастного узбекаотца, сосланного сначала на хлопкосеяние

в Ставрополь, а потом на углекопство в шахты Донбасса,

и, наконец, как был тому научен академиком, намекнул на

свою неблизкую, но единственную родственную связь с гражданином

Узбекистана Х.Исмаиловым, арестованным по несчастью за

террористическую деятельность. В том же письме я пообещал

приложить всю силу своего влияния и авторитета, – если

мне будет позволено увидеться со своим младшим родственником

– дабы вернуть его на истинный путь служения независимому

и процветающему Узбекистану.

Рукопись этого письма, поддержанного моим головным институтом

и прежним ГКБ, до сих пор висит над моим компьютером –

я его выучил наизусть до мельчайших расплывов чернил,

пока ждал почти год ответа на него. Опять скажу о странности

узбеков: они никогда не говорят “нет”. Так и мне тут же

позвонили из узбекского посольства на Полянке и сказали,

что письмо принято к рассмотрению и решается на самом

высоком уровне.

Словом, я не знаю, как я прожил прошлый год – сколько

резисторов должно быть в человеческом теле, чтобы перенести

всё это напряжение. Тогда-то я и перечитал всего Платонова,

правда, больше ничего путного для себя не нашёл, да и

в физике он был наивным; потом я изучил всё что было подручного

об Узбекистане, включая сведения о местах “исполнения

наказаний”, как теперь назывались прежние колонии, лагеря

и тюрьмы, почитал имеющуюся в Ленинке историю репрессий

и выселений после войны, в общем, убивал медленное и верное

время.

*

* *

The second work is the poem by Muhammadniyaz

Nishoti (18th century), who was born in Khiva, the same

Khiva that is the centre of the world of Dzhan. The poem

of Nishoti is called Husnu Dil, or "The Beauty and

The Heart". In the kingdom of Body there is a King

– Mind (Reason), and he has got a son – Heart. When he

reaches adulthood the father presents him with a state

and his mother gives him a book. In this book the Heart

reads about Obi Hayot, the Water – or Source – of Life,

and then falls ill. His father talks to him; recognising

the problem, he calls his servant Nazar (the name means

Sight) and sends him to find the source of life. In the

fifteen thousand lines of the poem narrating his search,

Nazar encounters Pride, Honesty, Shame – in fact, every

human attribute – but nowhere does he the source of life.

Some kind people like Intuition say to Nazar that the

source he is looking for lies between the lips of Beauty,

who is a daughter of another king called Love or Passion.

Before the Heart can find Beauty there are battles between

two kings – Mind or Reason and Love or Passion. Love is

victorious. Finally all the poem’s heroes are united in

the Garden of Perfection, and there is a Feast where everyone

sings and dances. Heart wins Beauty, and at the same time

finds the Source of Life.

И вот в ноябре прошлого года, как

сейчас помню 12 ноября, в годовщину смерти моей матери,

мне позвонили из Министерства Иностранных Дел Узбекистана

и очень вежливо сказали, что осужденный Х.Исмаилов дислоцирован

в колонии строгого режима Джаслык в Каракалпакстане, и

это несколько усложняет свидание с ним, хотя работа по

организации встречи всё ещё продолжается. Обещали связаться

со мной немедленно по решении вопроса, но предупредили,

что республика проводит в январе 2002 года референдум

и потому реалистичней будет планировать возможную поездку

на февральмарт.

Обрадовался ли я звонку? Конечно же. И в то же время мне

показалось, что со мной затеяли долгую игру, которой не

будет конца, хотя, признаться, при новом размышлении я

опять обрадовался тому, что ведь позвонили, когда могли

бы просто позабыть. И я принялся с новым усердием за изучение

бывшего КомсомольканаУстюрте, переназванного теперь

в Джаслык.

То, что я прочёл в Сети о Джаслыке, отдавало чуть ли не

фашистским концлагерем. Вот, посмотрите сами, что я нашёл

на первом же сайте (http://www.memo.ru/hr/politpr/sng/sv5/Uzbekistan.htm):

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

СООБЩАЕТ ОБЩЕСТВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА УЗБЕКИСТАНА

(ОПЧУ)

Парпиев Шухратбек – 1969 г.р., родился

и проживал в г. Андижане. Отец 3 детей, рост 195 см. Был

арестован в середине 1998 года, судили его в составе группы

из 15 человек из Андижана (суд проходил в Верховном суде),

обвиненных в причастности к ваххабизму. Ему было инкриминировано

обвинение по ст.241 (укрывательство преступления), осужден

к 5 годам лишения свободы. До ареста и заключения весил

115 кг. По словам домочадцев регулярно занимался спортом.

Легко поднимал и переносил тяжести весом в 120 кг. Никогда

не жаловался на здоровье.

22.12.1999 года, спустя год после ареста, близкие

родственники посетили Шухратбека Парпиева в тюрьме, который,

несмотря на значительную потерю веса, выглядел сильным

и здоровым. Во время свидания, состоявшегося в Джаслыке,

он (Ш.Парпиев) отказался от лекарств, которые на всякий

случай захватили его родные.

Из заслуживающих доверия источников правозащитникам удалось

установить, что после отъезда родственников, начальник

колонии О.Бабажанов отобрал у него теплые вещи, включая

носки и обувь, а также семейные фотографии, привезенные

ими Ш.Парпиеву и на его глазах все эти вещи сжег. Своеобразный

акт вандализма сопровождался издевательствами над вышеупомянутым

узником.

Шухратбек Парпиев погиб 5 мая 2000 г. в Джаслыке

в результате жестоких пыток.

6 мая с. г. в доме Парпиевых поздней ночью примерно в

2-3 часа ночи раздался телефонный звонок из областного

Главпочтампта. Неизвестный сообщил о телеграмме, поступившей

на имя Парпиевых, в которой говорилось о смерти Ш.Парпиева.

По получении телеграммы выяснился отправитель – морг Сергелийского

(Сиргали) района г.Ташкента.

Телеграмма содержала следующий текст: “Ваш сын Парпиев

Ш. умер от легочной недостаточности, воспаления легких”.

В тот же день родственники прибыли в Ташкент, чтобы забрать

из морга тело Парпиева Ш. Кроме его тела там находилось

тело еще одного усопшего, также доставленного из Джаслыка

вертолетом.

По прибытии в Андижан, перед похоронами по мусульманскому

обычаю, совершается обряд омовения. Присутствовавшие при

омовении свидетельствовали:

1. Затылочная

часть головы размозжена после удара тяжелым предметом.

Видны следы шва;

2. Ключицы сломаны;

3. От 4 до 5 ребер

с каждой стороны грудной клетки сломаны;

4. На руках, выше

локтя, имеются почерневшие ссадины от оков;

5. На спине, между

лопатками имеется огромный синяк с кровоподтеками, по

всей вероятности, от ударов нанесенных дубинкой или палкой;

6. Запястья и икры

ног распухшие, почерневшие от синяков;

7. Кожа на ягодицах

содрана.

Во время похорон родственники и соседи Ш.Парпиева

заметили близ дома около 10 одетых в гражданскую форму

людей из милиции и СНБ (Служба национальной безопасности).

Во время транспортировки тела из Джаслыка в Сергели, его

завернули сначала в одну простыню, а после того, как оно

пропиталось кровью, завернули во вторую, затем обернули

одеялом и простынею. Все три простыни и одеяло были пропитаны

кровью.

Свидетели, а также представитель Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch) господин Алекс Франгос (Alex Frangos), посетивший семью Парпиевых 16.05.2000 г., располагают

фотодоказательствами и письменными свидетельствами. В

том, что Шухратбек Парпиев был зверски убит в концлагере

Джаслык нет никаких сомнений.

И вот в этот ад земли меня приглашали после референдума.

Но у меня не оставалось ничего, что связывало бы с миром,

со временем, с моим прошлым и будущим кроме вот этой эфемерной,

галлюциногенной, едва живой и всё ещё пульсирующей лазером

ниточки накала, ведущей в темноте к отцу.

*

* *

This poem, with a hero called Nazar, is

written in a language called Chagatay, which can be seen

as medieval Uzbek. Chenghiz-khan, after conquering half

of the world, then left his empire to his four sons; Central

Asia was the domain of his third son Chaghatay, and the

culture and language thus became known as Chagatay. (By

the way the name of the founder – or rather father – of

the Russian Idea Pyotr Chaadaev, is also derived from

this same name.

Почему я был уверен, что этот самый

незнакомый мне Х.Исмаилов, написавший в той самой английской

статье о “Джане” не только историю нашей фамилии, но и

суть пути моего отца и даже нечто большее, во что всё

больше и больше погружался – сам наблюдая за этим – я

сам, может прояснить мне многое? Не только в силу наспех

переведённой, а потому избыточнозаманчивой оксфордской

статьи. Дело в том, что через сайт “Библиомана” я достал

единственный экземпляр его первой книжки, посланной во

Всесоюзный рубрикатор, и там напал вот на этот небольшой

рассказик, который, господин Чандлер, хочу привести Вам

полностью в отсканированном виде. Пробегитесь глазами

по нему, и Вы поймёте суть моей надежды, а то и больше

– уверенности в том, что я во что бы то ни было должен

отыскать этого человека на этой земле, поскольку то, что

не может выразить о себе физик, то выражает писатель.

Отец, Сын и …

Отцу моему, никогда меня не видевшему.

Сыну моему, никогда меня не увидящему.

Комната,

стол, остановившиеся часы. Тело в чёрных одеждах, склонившееся

над столом.

Вначале

было Слово. “Люблю, – сказал ты. – До сих пор люблю!”

– Это маму мою, которая умерла девять лет и месяц с днём

назад. Ты стоял надо мной, сидевшим на тахте, близко,

так близко, что дыхание твоё касалось моего лица и я прятал

его в ладони. В свои привычные, шероховатые ладони. Я

знаю, ты её любил.

Ты приехал в мою пустую комнату издалека и издавна. Двадцать

лет лежало между нами. Двадцать – какими они могли бы

быть?! – лет. Но хватит об этом.

Утром ты повёл меня по магазинам. Было воскресенье и было

дождливо. Хорошо сидеть в сухой машине. Хорошо сидеть

и долго-долго смотреть в промокшее окошко. Ты дал мне

покататься вдоволь, и мы с тобой объездили уйму мебельных

и всяких магазинов. Ты купил мне всё, что тебе казалось

нужным. Я часто отказывался. Ну зачем мне полированное

кресло?! Ты часто сердился. Мальчишка, ты хоть раз послушаешься

меня?! Ты говорил, что всё должно быть как у всех.

К вечеру мы вернулись домой. Ты протянул свои ноги, чтобы

я стащил с них сапоги. Я свернул твои грязные портянки

и вложил их в голенища пустых сапог. Потом мы расставили

купленные тобой вещи, и ты устало обрадовался.

Я уселся на полу по-турецки на свой единственный тюфяк.

Мне было привычно, за окнами готовился вечер, и я бы размечтался,

если бы рядом не было тебя.

Ты

– как новая одежда – стеснял движения.

Ты

сел в своё кресло и спросил, что я ем. Я вспомнил, что

нам надо ужинать. Ты резко остановил меня. Я послушался.

Ты встал и назвал мою жизнь собачьей, а квартиру – вонючей

конурой. Ты сказал, что я должен жениться. Мне стало смешно.

Ты не заметил и добавил, что пора прекращать эту подделку

под хиппи. А что это такое? – спросил я. Ты стал злиться.

Мне становилось всё смешней. Ты женишься? – тихо спросил

ты. Я рассмеялся в свои ладони.

А потом, потом ты торопился уезжать. На самом пороге ты

остановился и сказал: “Если тебе не жалко, я взял вот

эту штучку себе, она мне часто бывает нужна”. Это была

лупа, обыкновенная, в пластмассовом кожушке. Она всегда

лежала в моём кармане. И ты уехал с ней. Мне стало грустно.

Комната,

тикающие часы, кровать. Тело, обнаженно высвечивающее.

Великий

Отче – породивший, в иступлённой игре случая случайно,

в потугах прекословия камнем упавший, утаивший искорку

на ветру, сохранивший её в угоду новому случаю и давший

начало.

Отче – скала, кремнисто разверзшая тропу, резкие сколки

камней, криком тел своих брошенные под пухлые ножки ребёнка,

лепечущего шагами.

Отец – слепящий сполох света, вспоровший тьмину над головой,

звездой снизринувшийся в бездну.

О… – камень!!!

…Там,

на Голгофе, в палящий солнцем день, выхватывающий каждый

бугорок обнажённого тела, принесший крест свой и телом

в него впившийся, был распят Сын, искупитель Варравы,

разбойника, не помнящего отца своего. Его потрескавшиеся

губы сбивались в мучительный шёпот: Ели, ели, лама сабахтани,

– и длинные пряди волос падали на глаза. Солнце свирепо

жгло и тело, давно чужое, немо взывало у краешка ослепшего

сознания.

И губку обмочив в уксусе, на камышине, подали ему, и губы

его зашевелились, и голос, ломая хрип, произнёс: Отец,

в руки Твои отдаю дух мой!…

Тело

моё, каждая неровность на ощупь, – прикоснись, прогладь,

трогай и обожжённо шарахайся. Этот локоть – мой, холодом

лепящие руки – мои, грудь зажавшая дыхание, бугорчатый

живот, волосы от пупа – тысячу раз как в первый – всё,

всегда одно – моё. Воплощение капелюшечной вероятности,

необъятной в равенстве и единстве с другими, одно, отметая

кровную нескончаемость, сплетя непреодолимую усладу в

кричащий узел с вынесенным страданием, явилось потворствовать

и узаконить сущее, явилось дышать и мучиться жаждой, жаждой

невыжженной вероятности. Тело моё: рука, голова, глаза,

губы. Тело, мучимое и манимое, выпестованное из женщины

и к женщине стремящееся. Ах, постель так мягка! Как хочется

умиротворения этим, чуть не лопающимся мускулам…

А тело не знает

примирения, бушующее и неусмиримое, из-под рук выскальзывает

и змеится, смеётся и плачет над тщетными потугами, стучит,

стучит, стучит… И холодно, и жарко. И больно. И несу,

несу я его по свету, и несёт, несёт оно меня по жизни.

Ни конца, ни начала тому. И не может оно одно, одиноко

любимое и хранимое, в пустой постели ворочаться, скрипя

мышцами, оно – ищущее вожделенный покой…

Комната,

кровать, тихая темнота. Едва выскальзывающие линии тела,

утопшего в постель.

Беззубая

пустыня. Солнце, сожравшее небеса. Воет песок, ложится,

встаёт и опять в путь. Кустики – редкими закорючками на

барханной глади. Человек. От куста припадая к кусту. И

руки в кровь. Сухое волокно кореньев, зубы забитые ими,

судорога глаз. Мрёт пустыня.

Язык липнет к нёбу, губы бьются и рвутся, соча кровинки;

солоноватая горячка вкуса, желтеющий песок валит в глаза

и каждая песчинка – уже каленый шар, неумолимо пущенный,

слепит глаза. Краснокрасно.

Растекается.

Мутная зелень счищенно размывается. Дождевые листья. Чащоба

непролазной зелени. Дребезги солнца, мелко посыпанные

по траве. Влага на ногах. Туда, глубже, угрюмейшая тень,

сыро тянущаяся вверх, к колодцам рыхлого, дрожащего света.

Птицы густо сыпят голосами. И шелест мешается с ними.

Солнечная поляна. Оранжевые ягоды на порыжелых кустах.

Дальше и выше – сад на склоне прилёгшей горы. Увесистые

фонари яблок, сбитых в один разрывающийся хруст, налитые

утренним солнцем, и виноградник с позолотой застывших

капель пресочного лета. Женщина, смеющаяся телом. Тряпьё

одежд. Это не кровь в глаза, это истома застигшего тепла

и покоя, сытое лето…

Дрожа коряво на ветру, режет пещеры глаз, торчащий из

пошелёстывающего песка стебелёк. Срезанные в зелёную кровь

пальцы гудят и жгут, подёргивается ладонь, и зубы скрипят.

Песок гудит. Песок жжёт, дрожит песок. Скрипит. Ветер

накрадывается. И сбивает с ног и катит. Какие тупые ноги…

И вдруг – удар. Сруб заросший песком, и шелест… Тихо,

тихо… Это не песок. Губы рвутся и кровоточат, язык во

весь рот и дыхание, клокочущее в груди, сжигает и горло

и… и… вода… вода…

И с шумом он падает. Там, в чаще зелёной влаги, криком

остался сын. Дитятко. В тени лесов бьющий ножками. Ах,

крикливая память, пронзительная, истошная. И нет спасения,

вода схватила тело, вцепилась холодом в горло и неотвратимо

захлюпала выше. Тело рвалось, хватаясь за своё, но упало

и внезапно, устало и грузно обнаружило, что это – дно.

Тяжело отпуская, ломающая блеск вода обвилась вокруг пояса

и онемела. Небо опускалось осторожно в колодец. Ослизлые

стенки сверкали сбивающим коварством, и небо опять уползало

вверх. И сын живёт под этим небом, небом давнишним, ведущим

все пути к этой минуте и от неё безотвратно сбегающим.

Тело его и дух, те, которые остались там, в дремоте неподвижного

леса, смотрели в землю, пугаясь вскинуть глаза к просторам,

своей синевой неподвластно зовущим, влекущим, ослепляющим.

Нет,

нет, ему не видеть этого… Но откуда, откуда это сбитое

тело, спускающееся из-под небес, откуда руки, поддерживающие

под локоть и влекущие наверх? Ступень, ещё одна… и срыв…

Гниль вымокшего среди пекла дерева, полая и обманчивая.

Но он тянется, карабкается наверх. И на выступе, на котором

не удержаться двоим, в человеческий рост от головокружительной

синевы – какая тяжесть на плечах, ах, не сбить бы дыхание!

– воздухом сшибло его и обрушило вмиг назад, и он успел

сообразить, что сослужил опорой… и взвизгнувший всплеск

гнилой воды поглотил его навсегда…

А

самая душа его, взлелеянная затенённым шумом зелёного

леса, в прозрачной качалке светлого воздуха, с плеч, снизринувшихся

в распозабытую бездну, рванулась к небу, мелькнувшему

синей капелькой над головой, схватив с собой всё непосильное

и надорванное в тяжком пути по оставленной теперь земле,

как вздох, последний, усталый, умиротворённый…

Сын…

А

в глаза бил песок. Земля сутулыми плечами вздымала одинокое

тело, бегущее от корня к корню, падающее и преодолевающее

бархан за барханом, и не было во все глаза никого вокруг:

одна великая земля, в которую ушёл отец, могучая выжженная

земля, на которой отец оставил память о дремучетенистом

лесе, о хрустящих травах по берегам запрокинутых озёр

и о растрёпанном солнце над робкими верхушками дерев,

земля, дарованная отцом и с ним же ушедшая, как плечи

из-под ног…

И

сын проснулся. И было слов вновь.

*

* *

I have spoken of these two poems not in

order to argue that Platonov was definitely familiar with

them, though their popularity was so great that their

motifs probably saturated the songs of the bakhshy – the

bards or minstrels whom Platonov mentions both in his

notebooks and in Dzhan itself.

Do you remember the songs which he mentions

in Dzhan: “We won’t cry when tears come to us, we won’t

smile from joy, and nobody will be able to reach as far

as our deep heart, which will make its own way towards

other people and the whole of life and stretch out its

hands to them, when its bright time comes. And then: “every

man has his own pitiful dream, some beloved, insignificant

feeling, that distinguishes him from everyone else – and

this is how the life inside us closes our eyes to the

world, to other people, and to the beauty of the flowers

that live in the sands in Spring”.

У нас в современной физике теперь

говорят о струнной теории. Суть её в том, что фундаментальное

строение материи напоминает струны и колебание струны

– какой бы длины она не была – равнозначно по всей её

длине. Мне показалось тогда, что эта струна и связала

меня с Джаслыком, с этим незнакомым человеком, который

описал меня как закон физики наперёд.

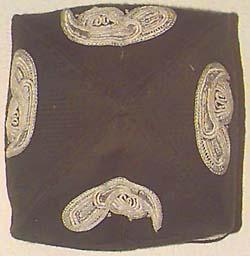

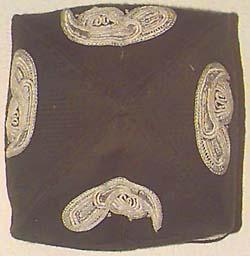

Я не только изучил рельеф, местность, обычаи, но

и обнаружил, что в Нукусе – столице Каракалпакии есть

Музей Современного Искусства имени Савицкого и во мне

вспыхнула догадка, что это и есть тот самый художник Савченко

или Савицкий, которому тётушка продала в послевоенные

годы ту маленькую картину моего детства, изображавшего

человека, несущего за спиной лестницу – эти две параллели,

перехваченные вместе – в небо, чтобы потерять голову.

Теперь этим человеком я был сам.

И вот наконец в марте этого года мне позвонили из

узбекского посольства и попросили срочно связаться с Министерством

Иностранных Дел Узбекистана на предмет немедленной поездки

в Ташкент. 15 апреля я вылетел из Москвы и после удивительно

недолгих формальных встреч с иностранными и тюремными

властями, мне разрешили вылететь в Нукус, и далее в Джаслык

в сопровождении дипломата и офицера милиции на встречу

с Хамидом Исмаиловым.

Дорогой господин Роберт Чандлер, позвольте рассказать

Вам о самой поездке чуть подробней и просто привести здесь

свои дневниковые записи, которые я естественно вёл каждый

вечер в гостиничном номере в столь важном для меня пути

в Джаслык. Признаться, сейчас, когда я просмотрел их вновь,

спустя два месяца после поездки, они мне кажутся несколько

странными, но уж как всё было…

1.

The parallels between those two Sufi poems

and Platonov's Dzhan are not merely a matter of subtle

motives; more importantly, they are present at a structural

level. First, let me make clearer the concept of the Sufi

mystical way and of its stations or stances. There are

different views according to different

schools, but most Sufis agree that the

first station on your spiritual path is Repentance. There

are grades of Repentance: if, for example a simple man

repents because of his sins, a more advanced one repents

because of his negligence. The highest grade is marked

by repentance of everything apart from God. The saying:

"The sins of the beloved by God are the virtues of

ordinary people" is about them.

Апрельским вечером этого года я вышел

в железную калитку Нукусского аэропорта. Встречающие лица

бросились в глаза разнообразием мимик, ракурсов, любопытства.

Две девочки – одна полукровка, и другая – выпестованная

каракалпачка, ждали маму или ещё кого из родителей и их

лица застолбили круг моего ожидания по тем, кто сопровождал

меня чуть запоздалым следом. Они переступили из калитки

– один из Министерства Внутренних, другой – из Иностранных

дел и чтобы сохранить себе свободу обозрения двух безнадёжно

молодых пятен, скользнувших в ответ, я стал немедленно

набирать на благоприобретённой в Ташкенте сотке номер

местной справочной по домумузею художника Савицкого с

его авангардной коллекцией. Тонкие лица девушек вечерних

в свет красоте уже смеялись в профиль, оставив по глазу

для должного ожидания, и я слышал вполуха их степной,

диковатый акцент.

2.

The next station is Circumspection. Here

the Seeker separates what is allowed from what is not

allowed, but once again the concept differs for different

grades. One famous Sufi, Ash-Shibli, said that Circumspection

is a sense that there is danger in everything that distracts

you from God. The next stations are Abstention, Penury,

Patience and Reliance, and the final one is Acceptance.

All of these stations have their respective grades, whose

subtleties are reminiscent of Hegelian dialectics: if,

for example, the first grade of Abstention is Abstention

itself, the highest grade is Abstention from Abstention

– because earthy life is nothing, and abstention from

nothing is just ignorance, according to the same Ash-Shibli.

Милицейским УАЗиком под дружественным конвоем

угнетающих тюремщиков нас увезли в центральную гостиницу

города, куда стекались струйки нерасторопнобесхозных иностранцев

предыдущего рейса, а город, оставшийся позади сравнением

с каким-нибудь пустынным Ургенчем, доказывал им вдогонку

у самой гостиницы свою самобытность пыльным свирепым ветром.

Этот ветер колотил воздух по обратную сторону накрепко заколоченных

окон огромного номера, в пять разом комнат которого нас

поделили троих, и оттого занавески тревожно сбивались в

кучу.

Иностранцы гремели аппаратурой по ту сторону входной двери завидного номера,

ютясь за те же деньги в ежедневных двуместках и навлекая

подозрения угрюмых тюремщиков, оставивших нас на волю ночной

гостиницы.

С дипломатом мы спустились в ресторан, хранивший

своё название среди обшарпанных стен поверх замызганных

столов и уцелевшей посуды, но и здесь нам отвели номер,

дверь в который закрывалась наброшенным под косяк густым

полотенцем. Вошла девушка местных черт с биркой “Гуян” на

подъёме груди, хотя дипломат обратился к ней проще: “Гуля”

и она откликлнулась: “Гульнара”. Она была хорезмийкой –

типом девушек, заставляющих вспоминать огузский говор и

с нарастающим ужасом расшатывать общий язык, на который

она не улыбается ни в ответ, ни в отместку. Я предложил

её похожесть на ташаузку Алму из нашего института, мать

которой просила сперва выйти замуж за хорезмийца, потом,

спустя срок, хотя бы за узбека, позже – пусть и за туркмена,

а то и любого мусульманина, а в конце концов – за кого угодно,

лишь бы был хорошим человеком и лишь бы вышла. Не вышло,

хотя я ел преданно и недосолённую шурпу, и чахомбили, в

котором можно было глотать всё что было, кроме болезнетворных

кусков прежней курицы…

Она – потерявшая в борьбе с жизнью все признаки возраста

– сновала в ряду профессиональных деформаций, как те кувалдорукие

тюремщики видят во всяком встречном несбывшегося узника,

а я мерю их равновесом вопроса, радиирована или нет, ведь

иначе – почему так лампочно бледна, так и она побуждала

и в присоединившемся позже опере, и в дипломате вожделенное

продолжение ряда: поднимется наверх или, разуется, как та

самая болезнетворная курица здесь…

3.

As well as these stations, which can be

achieved by spiritual development and training, there

are states that are granted according to the devotion

of the seeker. I'll just mention them: Observation, Closeness,

Love, Fear, Hope, Passion, Favour, Tranquillity, Witnessing,

Certainty. These stations and states form a ladder of spiritual ascent

to the Absolute, when the seeker loses, or finds, himself

in God like the thirty birds in the Simurgh.

Там наверху я дозвонился до хранительницы

коллекции Савицкого, рассказал ей наспех свою историю

и, удостоверив в своей безопасности, договорился, что,

несмотря на инструкции, она обещает открыть хранилище

послезавтрашним воскресным утром на час или полтора. Завтрашний

субботний день был рассчитан на Джаслык. Она же встречалась

с досужими иностранцами, добравшимися и досюда в тоске

по смыслу жизни.

4.

Let me now compare the structure of Dzhan

with this brief model of the Sufi way. Let's leave for

a moment the introductory first chapters, which actually

contain the whole story in short, and go straight to the

desert, to which Chagatayev returns to save his tribe.

He could have stayed in Moscow, brought up by the Soviets,

but something like repentance drove him back. He goes

through the desert, recognising forgotten things; he feeds

a dying camel and sleeps near him, wondering about “unordinary

reality”. Observation and Wonder are his first station

and states in his new old life.

Утром в четыре часа бодрый как будильник

шофёр ввёл нас троих в двухприводную “Ниву” – самолёт степей,

и взял путь по городу в степь. В темноте, через которую

был проложен мост, сперва через канал, потом АмуДарью,

Нукус распространялся в то, что впоследствии оказалось Ходжейли.

Ветер менял угол воя, пока не кончились дома вразнобой,

и не началась равновеликая степь, рассеченная надвое мокрым

асфальтом. Колёса жерновами мололи тьму, и дождь крупного

помола стал сыпаться по сторонам. Опер спал впереди, его

голова стучала затылком на ухабах. Сын профессораарабиста,

дипломат ёжился в костюме, и галстук, сгорбившийся поверх

живота, грел его клюющий подбородок. Я же, не доверяя сну

любопытства новых мест, силился вглядываться вперёд вслед

за фарами, и не видел ничего кроме мокрой дороги, несущейся

под колёса. Водитель тем временем делил со мной темноту

пространства, хотя страх, что он давно уже спит, опираясь

костлявыми локтями на руль, принадлежал одиноко мне.

Я вспоминал своё детство, как однажды в ночь тётушка

несла меня на своих руках по калмыцкой степи – к доктору

в соседнее село. Дикие собаки выли на нас, а однажды сквозь

воспалённое жаром сознание я почуял, как оказался на земле

и тётушка что-то вопила – ещё пронзительней, чем эти собаки,

обернувшиеся степными шакалами и хватала горстями землю,

которую – как воображаемы и ею, и этой голодной стаей,

она швыряла на остриё своего крика. Я сам схватился тогда

за землю, и вдруг из-за туч выплеснула луна и от света

её, как от жилого фонаря шарахнулись по сторонам шакалы,

а воющая для острастки тётушка, сгребя меня в охапку,

бросилась вперёд, где низким продолжением смурных звёздочек

мерцали болезненные фонарики калмыцкого села…

Вскоре и наши фары стали вязнуть в сером густеющем

осадке, а дождь – всё более чернеть, прежде чем сбрасываться

на ходу монотонными дворниками с увеличительного лобового

стекла. Проснулся по распорядку опер, почуял общее шевеление

вокруг дипломат – его галстук вытянулся в рост, как будто

принимая парад последнего вагончика у последнего шлагбаума,

после которого дорога теряла обозначение вместе с асфальтом,

и уже тревожный взгляд достигал смутных очертаний плато,

резко ломавших горизонт. Там начинался Устюрт – некое

древнерусское слово из стародавнего учебника географии

за 5 класс, переведённое языком водителякаракалпака столь

просто – Верхний Мир.

Ещё с полчаса сокращался несгибаемый взгляд, не воображая,

как можно обогнуть этот вал в несколько полных горизонтов,

и тем более – взобраться машиной по его отвесному белому

фасаду, каким бывают зубы в пасти у кита. Бездорожье нижнего

пустынного мира плеснуло последним рывком вездехода, и

как доисторическая волна билась, закручиваясь здесь, о

берег, машину бросило в сторону – к началу оголённого

спиралью подъёма. Скорость грязного потока, захватившего

скудную дорогу первым – сверху вниз – дразнила иллюзией

нашей подвижности, подкрепляемой прыткими камнями и скрытыми

ухабами, и только повороты, где вода кружила голову, возвращали

реальность опускающейся высоты: кроме шофера, которого

не пускал руль, остальные согнулись вперёд – галстук дипломата

как ленточная борода фараонов – торчал из-за спины водителя,

а я держался руками за недавнее место головы тюремного

милиционера. Так начинался Устюрт, где внезапно, как сметённая

верховным ветром, кончалась всякая литературность.

5.

Chapter 5: Chagataev meets a tortoise

– a symbol of self-protection – and then Sufian, who is

wrapped in his knowledge just as the tortoise is covered

by its shell and who becomes in a way Nazar's guide. Notice,

that Sufian is the plural or respectful form of Sufi and

that and in the list of the characters Platonov descrives

him as a “durak zhizni”, a fool of life – almost a holy

person. Nazar kisses him and realises that his lips have

the same taste as the lips of Vera – is lost beauty. By

the way, the rite of initiation in Sufism could, technically

speaking, be performed by transmission of saliva from

mouth to mouth. As Virgil takes Dante to the circles of

the Hell, Sufian tells Nazar that Sary-Kamysh used to

be the hell of the world. Nazar recollects the Zoroastrian

story about Ormuzd and Ahriman. He is impatient, full

of intention to change people’s lives. Then Nazar recalls

how the Dzhan marched to Khiva and how, where he and Sufian

are now standing his mother said to him: “Lucky the man

who dies inside his own mother”. "Die before your

death" is a famous saying that expresses the essence

of Sufism. Platonov goes further, saying through Gulchatay:

"Die before your birth".

Представьте себе телевышку в 180 метров,

верхнюю точку которой ветер раскачивает с амплитудой в три-четыре

метра. Это – допуск качения. Устюрт же чуть ли не вдвое

выше. Правда, машина наша шла, медленно вгрызаясь в землю,

и оттого боковой ветер шумом ничуть не меньше мотора, не

пугал, как мог бы на равнинной скорости. Мы ехали вихляя

по плато, следуя двумя глубинными утрамбованными колеями,

оставленными прошлыми КАМАЗами и ЗИЛами дальнобойщиков,

колеями всё больше и больше наполняемыми ливневой водой.

Рассвело, а потому мы живо разбирали слово Устюрт по слогам,

противопоставляя его Пастюрту – Нижнему Миру, оставшемуся

позади дном незапамятного океана, обращённого геологией

в пустыню. Шофёр заметил, что поверх Устюрта это место называется

БарсаКельмесом, слева начинаются солончаки – место из которого

нет возврата, и от этих переводных слов повеяло детдомовским

детством о трёх узбекских богатырях, расходящихся по трём

тропам: откуда есть возврат, откуда возврат возможен, и,

наконец, откуда нет возврата.

Но нас занимала больше наша скорость: “Сколько ещё километров

пути?” – “Двести-триста?” – “И никак нельзя ехать быстрее

тридцати километров в час?” – “Это же сколько времени ещё

в пути?” Впрочем, несмотря на бодрые заверения шофёра, машина

шла двадцать километров по спидометру.

Воды в колеях прибывало: круглый Устюрт был наглухо закрыт

серой крышкой неба и дождь вколачивал гвоздь за гвоздём

по диагонали. Машину от этого болтало, она то ныряла, то

вскидывалась с рёвом из воды и опять скакала между редкой

зеленью перекати-поля, пробивавшуюся сквозь желтизну прошлогоднего

покрова и чёрными проталинами мокрой насквозь земли.

Проехали с десяток километров, пообвыклись с дорогой, опять

стали пересчитывать время: 160 километров от Нукуса по дороге,

сорок до вагончика и шлагбаума, впереди же…

Впереди в ложбине скопилась вода с полфутбольного поля и,

не доезжая её, водитель дал резкий крен вправо – в объездную

шлею, намеченную посуху теми, кто наверняка боялся разбить

легковую подвеску мотоциклетной люльки ли, или кардан Москвичка.

Наша Нива скользнула юзом и забуксовала. Водитель поддал

газу, машину скривило и снесло немного вбок. Ещё газу –

она застыла. Шофёр включил передний привод – даром что ли

вездеход – машина качнулась и нос её пошёл книзу. “Дай назад!”

– скомандовал милиционер. Водитель послушно загнал в угол

ручку коробки передач. Машину затрясло, она опять повиляла

кузовом, и мотор заглох. Шофёр повторял свои движения, но

машина отказывалась двигаться, как упрямый осёл. “Сейчас”,

– сказал водитель и вышел под дождь оглядеть колёса.

“Брось под колёса сухостоя!” – посоветовал кто-то из нас,

водитель пошёл, скользя по грязи до ближайшего чёрного куста

тамариска и стал тянуть его из земли. Пустынный куст изо

всех сил сопротивлялся, вцепившись в землю. Тогда водитель

стал скручивать ему голову: укололся, попытался вытащить

занозу, схватился покрепче за низ ствола и опять напрягся.

Но внезапно ноги его поехали вперёд как на водных лыжах,

он сел полной задницей в грязь, обматерился под наш дружный

хохот, и гневно стал раскачивать куст из стороны в сторону,

пока не выгреб его из липкой земли, чтобы принести к машине

и утрамбовывать под переднее колесо.

“Надо бы побольше”, – посоветовал милиционеру дипломат.

Мокрый и грязный водитель пошёл тягаться с другим кустиком.

Потом он вошёл в машину, шмыгнул растаявшим носом, вытер

грязь с рук промасленной марлей и сказал: “Ну, теперь пойдёт!”

Мотор взревел, передние колёса вскинулись на мгновение копытами,

но задние не пускали, и тогда шофёр осмелился сказать: “Выйдите

из машины…” – “Надо побольше травы”, – согласился я в промежутке

между тем, как он пояснил: “Машина станет легче, может быть,

тогда выберется…”

Милиционер вышел в свою дверь и плюхнулся в грязь, а потому

я пошёл за дипломатом в водительский проём. То, что казалось

твёрдой каймой колеи, расползлось под ногами, и два-три

шага прочь в сторону будто бы устойчивости вынесли нас на

ветер, выстреливающий из-за неподдающегося кузова. Я замёрз

немедленно и побежал в своих московских лаковых туфлях спасаться

к редкому кустику. Ещё до того как я бросил свою долю под

колёса скрежещущего автомобиля, дипломат растёкся соплями,

или это дождь цеплялся за его крючковатый нос, прежде чем

упасть каплей на вздувшийся галстук.

Машина истерично визжала, но колёса лишь месили грязь, разбавляя

её при этом скудным сухоломом. “Давайте толкать”, – предложил

я. – “Лучше согреемся сперва”, – решил милиционер, и мы

мокрые полезли в кабину. Дрожащий шофёр вытерся марлей и

протянул её мне, а я дипломату. Милиционер закатывал брюки

наперёд и затем стал разливать чай из благоприпасённого

термоса. Водитель достал из бардачка пакет с лепёшкой и

восемью отваренными яйцами. “Да, холодно”, – сказал кто-то,

другой рассмеялся в ответ: “Это только начало лета…” – “Признаться,

за бессонницей я подумал было там, в Нижнем Мире: а что,

если мы застрянем в этой степи…” – начал я, но милиционер

прервал: “Кто-то плохо подмылся перед выездом…” Опять рассмеялись…

“Сейчас наберёмся сил и станем толкать машину”, – предложил

он. “А может быть взяться вчетвером и перетащить зад машины

насухо?” – это я. “Надо найти камней”, – это опять милиционер.

6.

At end of the chapter, in their desperate

hunger, Sufian and Nazar eat the raw meat of the camel

. This marks the end of Chagataev’s initiation to the

life of the Dzhan: if the tortoise is like Sufian, the

camel with the two loads of his humps is similar to Nazar

himself with his two loads of memory: Moscow with Vera

and Ksenya and his childhood in the tribe. He who died

before his death is now on the path to the Soul, the Dzhan.

Chapter 6. The mosquitoes who killed the

Dzhan are dying themselves from the antidote produced

by the Dzhan. The Dzhan are so full of Death. In one of

the most famous Sufi treatises As-Sarradj says: If the

earthy life meant for Allah even as much as the weight

of amosquito's wings, He would not let infidels drink

a gulp of water. But here Molla Cherkezov is ready to

exchange his daughter Aydym for a donkey. Nazar leaves

Sufian with Molla and takes Aydym away. She says: “I love

you and I'm afraid of you”. Love and Fear are the next

states on the spiritual way.

Он был в прошлом десантником и воевал

в восьмидесятых в Афганистане. Оцеплял Кундуз, Мазар,

Гардез. Афганские узбеки спрашивали его: “Ты мусульманин?”

Он кивал согласной головой, тогда они просили его произнести

шахаду, он спрашивал у них: “А что это такое?”

Однажды, когда их сбросили ледяной ночью вразброс

в горы Бамияна с заданием выходить на перевал, обозначанный

на карте, он неудачно приземлился и то ли сломал, то ли

вывихнул себе ступню. Боль была такой, что он не мог двигаться,

а обнаруживать себя ни криками, ни свистком, ни ракетой

не дозволялось по приказу. Он полз одними руками в сторону

назначанного пункта сбора, но утро настало раньше чем

он преодолел половину надлежащего пути. Он скрылся в арчовнике

– советский десантник, воюющий с единоверцами моджахеддинами.

Разбухшая нога всё так же свирепо ныла. К полудню, когда

он врылся под выступ скалы, застелив землю и себя ветками

арчи, и стал накрепко перевязывать красную ногу своей

майкой, над соседней горой пролетел их вертолёт – собирать

остатки команды. Так он и остался там в осенних горах

один на один с жизнью и смертью.

Он рассказал между делом, как на третий день подкараулил

кабанёнка, пока его родители бегали на водопой, как ел

этот “харам” – мало того что недозволенное Аллахом, но

к тому же сырое мясо, как обвязывал животным жиром свою

не только вывихнутую, но и отмороженную ступню, но както

умолчал, каким образом остался жив и вернулся домой…

Было странно слышать это от него – подполковника

милиции, который не далее как позавчера лебезил перед

своим генералом, лепеча: “Есть товарищ начальник!” – когда

тот материл его на чём свет стоит за какойто бюрократический

пустяк, посылая его куда подальше, пусть даже и проводником

в Джаслык…

7.

Chapter 7. Nazar meets his mother. In

the middle of their Penury he sees a mirage of the future.

This is his Hope.

Это я вспоминал со вчерашнего вечера

в тёплом и грязном ресторане, когда кабина Нивы пропахла

яичным желтком и мы, жуя лепёшку вперемешку с яйцами,

стали раскладывать варианты. “Сколько километров мы проехали

после подъёма?” – и хотя вопрос был задан водителю, угрозу

почувствовал я и поспешил перебить его медленную мысль

другим: “А что, дорога до конца такая?” – и не дожидаясь

ответа, закруглил: “Давайте, сперва вытащим машину, а

потом уже разберёмся как и куда…”

Водитель выключил мотор, когда набралось достаточно

тепла, чтобы нейтрализовать липкую влагу одежды, бросающей

в дрожь, и в тишине тикнула стрелка часов. Время было

7.40 утра. “Хуже было бы застрять вечером…” – “ И здесь

вы ищете формулу?” – опять рассмеялись.

“Ну что, выйдем толкать?!” – бывший афганец поднял ещё

на один оборот свои штанины и застегнул борт парадного

гражданского пиджака. “Обувь снимаем?” – спросил я. “У

меня кеды в сумке, – ответил эксдесантник, – я пойду

в них…” Мы с дипломатом поначалу собрались выйти в носках

и сохранить сухими туфли, но посмотрев на их грязь, я

решил оставить в кабине носки. Поверх пиджака я надел

тряпичную куртку, а голову покрыл бейсбольной кепчонкой.

Все мы закатали брюки, и скользя по каёмке кювета, приблизились

к машине. Она целиком стояла в грязи. Наклонившись можно

было опереться о кузов, но чтобы толкать – следовало становиться

в жижжу. Первым вступил в грязь десантник. Я всё ещё сохранял

надежду на сухость ног, но безостановочный ливень вымочил

сперва бёдра, чем распустил закатанные брюки, потом вода

стала пробираться за шею, а потому на первый толчок исполнив

нечто наподобие тягла, я ощутил, что машину так не сдвинешь,

хотя ещё некоторое время кричал в такт милиционеру: “Надо

– раз! – дать – два! – качку – три!” То, что я делал и

впрямь раскачивало кузов из стороны в сторону, но эта

качка лишь вкапывала визжащую машину глубже и глубже в

грязь.

“Вон там есть каменная крошка”, – указал милиционер на

россыпь геологической породы, и сам пошёл искать в ней

камни. Я охотно потянулся следом – всё лучше, чем лезть

по колено в грязь. Если бы не бездорожье, то можно было

бы подумать, что строители оставили кучку раскрошенного

бетона на краю дороги, точно такая же кучка вздымалась

и впереди. Мёрзлыми, негнущимися пальцами мы стали выковыривать

нечто среднее между галькой и булыжником – смотря как

раскрошится порода, и носить смешными порциями под колёса

машины. Воды под машиной прибывало по кузов, и когда водитель,

сидя в воде, заложил нашу крошку под колёса, а десантник

по засученные колени в воде стал напирать на взревевшую

машину, не оставалось ничего, как вступить и нам в грязь

в полные ноги и вложить всю ненависть к этой слякоти в

силу толчка: “Раздва – взяли! Ещё взяли!” Машина покачнулась

и въехала на камень: “Давайдавай…” – брызгая грязью задних

колёс нам в лицо, машина тронулась, вырываясь из наших

рук и вода стала замыкаться перед нами. “Давайдавай!”

– кричал милиционер, дипломат лил слёзы от дождя, и я

шлёпал по скользкой луже, и только машина, проюзовав по

этой запасной колее ещё пять метров, стала намертво.

8.

Chapter 8. Every chapter contains some

creature, which plays its own role in the narration, but

at the same time supports the main theme as an overtone.

Here Platonov describes a dog without teeth, which is

followed by a man speaking nonsense – nonsense, however,

that is meaningful in the context of the work as a whole:

"Ascend to Ustyrt, raise something and bring it to

me, I'll put it into my chest". Ust-Yurt, by the

way, means Highland and the phrase returns us to the diptych

in Vera’s room at the beginning of the story. Later, in

a scene that parallels Nazar's search for the source of

life, two poor people in a hut whisper about conceiving

a baby; this would represent a poor kind of happiness,

but would nevertheless be their own happiness.

Правда, поначалу мы решили, что она дожидается

нас, но с нашим приближением включённый мотор раздулся в

вой, колёса завертелись понапрасну перемалывая воду, мы

по инерции налегли сзади, смывая грязь курток и пиджаков

этой жидкой водой, но машина не двигалась. Она сидела на

подвеске. “Попробуем назад!” – распорядился милиционер и

мы зашли спереди. Я почемуто вцепился в зеркало, которое

свернул, как ненужный артикул, потом взялся за раму передней

дверцы – но сил на второе не было.

“Давайте согреемся и потом станем толкать…” – предложил

мирно дипломат, пресекая мат милиционера, поливавшего беспутного

шофёра и мы – стекая с себя воду и грязь – полезли снова

в кабину… Масляной марли хватило лишь на ноги – стереть

грязь с еле вылезших из разбухших туфлей неживых ступней,

шофёр пустил в расход полотенце, в которое укутывал свой

литровый термос. Я выжал штанища, ощутил боль посёка в голени,

и накрутил на ступни носки. Пятно на заднем сидении оставалось

сухим и я согнулся вчетверо, чтобы ступни пришлись на это

пятно. Дипломата трясло, его волосы ёжиком разбрасывали

капли с кончиков, непокрытые же волосы милиционера растеклись

чёрными струйками по всем сторонам от макушки, сверкавшей

передо мной. Милиционер принялся вновь материть подчинённого

шофёра сперва за то, что тот остановился посреди хода, а

потом ещё изначальней, за то что свернул на боковую колею,

а не пошёл по утрамбованной. Тот чтото отвечал замёрзшими

и невнятными губами.

Выпили остывающего чаю, запахшего марлевым маслом, съели

по куску лепёшки. Тикающее изредка время близилось к десяти.

“Бензина на обратную дорогуто хватит?” – спросил дипломат.

Шофёр кивнул в ответ и я уже не возражал. “Надо вот что:

подложить камни под домкрат и поднять сначала переднее колесо,

заложить под него другую порцию камней, а потом проделать

то же самое с задними колёсами”, – стал излагать свою физическую

рассудительность я, тем самым сознательно или бессознательно

от вины за происшедшее и за то, что час назад ещё надеялся

продолжать дорогу вперёд, и за то, что привёл этих городских

функционеров сюда на БарсаКельмес своим полудосужим любопытством…

Шофёр включил мотор и печку. “Здесь в степи люди выживают

один день летом и полтора зимой…” – сказал зловеще он. “Летом

они скидывают с себя всё: сначала рубашку, потом брюки,

потом майку, потом трусы, и уже голых их находят трупами

под какимнибудь саксаулом, рывшими яму для своей головы…”

– “Сегодня двадцатое апреля”, – вспомнил к чемуто дипломат.

“Надо понанести камней в сумке… – сказал милиционер, – там

за спиной есть пакет…” Я освободил пакет от хлебных крошек

и трёх оставшихся яиц и протянул его вперёд. “А я надену

этот пакет на голову!” – воскликнул дипломат и стал обвязываться

целлофаном, из которого вытащил свои запасные носки. Все

с дрожью готовились к следующему выходу. Мотор соревновался

с секущим ливнем в шуме и милиционер с досадой сказал: “И

ведь не разойдётся… Арал бы можно заполнить этой водой…”

Небо держало всё ту же суровую гримасу нерассветающего утра.

“Может быть попытаться поехать пока мы внутри – прижмёт

ко дну, к камням…” – малодушно предложил дипломат, на что

водитель непонятно пожал плечами и поставил машину на скорость.

“Включи передний мост!” – проинструктировал командир. –

“Дай задний ход!” – скомандовал он через мгновение, но команды

его, исполняемые шофёром, не достигали машины. Эта зверь

прочно сидела на пузе. Надо было выходить ещё раз.

9.

I'll stop the overview of the chapters

here, firstly because Platonov refers later in the story

to “people carrying on their old discourse, an eternal

conversation, as if they lacked the wit to come to a definite

conclusion and shut up for good” and secondly because

in any chapter one can find countless allusions, near-quotations

and parallels to Sufi texts: Gulchatay, whose strength

is too weak even to support her greed; Nazar, listening

in the desert to the sound of the last regret of the sense

and repeating the ritual of Sama' , that is of listening

to the internal, eternal Music of God; the sheep, going

round in circles, like Sufis performing their Zikr in

Halqas or Circles; Sufian, saving his eyesight from damage,

as Sufis do (they save their eyes, ears and tongue) to

protect their soul, when they; Nazar, understanding and

acceptance of life, his thoughts about the unity of a

living world in which a wise-looking tortoise and a dignified

bush are the equals of human beings, thoughts that are

a perfect illustration of the Sufi concept Vahdati Vujud

in Sufism, and so on and so forth.

На этот раз мы решили таскать камни в пакете,

правда пакет тут же разошёлся по швам, и всё же его можно

было держать снизу. Странно, но стоять в воде было теплее,

нежели ходить по воющей степи за камнями, и после двухтрёх

ходок все столпились в воде у машины. Водитель стал прикладывать

к кузову домкрат, грязь не давала вставить его в паз. Он

разгрёб жижжицу и заложил дно камнями, потом установив на

них домкрат, стал крутить его ручку. Машина пошла вверх,

но по мере того как она поднималась, всё более и более заметным

становилось то, что поднимался сам кузов на рессорах, тогда

как колёса стояли мёртво вцепившись в клейкий суглинок.

Так черепаха поднимает поверх своего тела свой панцирь,

высовывая изпод низу уязвимые мясистые клешни… Здесь же

рессоры стали скрипеть и тогда водитель остановил накрутку,

полез под переднее колесо, чтобы воодушевлённо закладывать

камни якобы под него.

Мы стояли и мокли в наблюдении, изредка подкидывая водителю

камней. Он проделал то же самое с задним колесом, и опять

кузов вздулся, обнажив верх колеса, но отметка воды на диске

немного опустилась, оставив пенистый след ватерлинии поверх.

“Теперь ты рули сразу налево – на основную колею!” – наказал

начальник и шофёр полез в кабину.

Мы толкали машину без прежних сил, в уверенности, что если

ей суждено поехать по каменному настилу, она должна поехать

сама, но странное, необъяснимое физикой трения дело – она

завертела впустую колёсами, выбрасывая очередную порцию

грязи на вымокшие до последней нитки брюки и заглохла.

“Давайте греться!” – предложил милиционер и мы поплелись

в мокрое брюхо этого мерзкого чудовища.

10.

I am not arguing that Andrey Platonov

was closely familiar with the theory and practice of Sufism.

Sufism is a living concept which tries to understand and

underline the human intention to be better, to be perfect;

so are the works of Platonov. One can argue that Tao is

the same Way; Buddha talks about the eight-fold paths

to Nirvana; the road to Golgotha also of Christ had its

stations. This is indeed a universal concept. And we could

also compare Dzhan with the path of Faust, the journey

of Dante or the search for the Holy Grail. But Dzhan of

Platonov is about Khorezm, not about Beijing, Calcutta

or Jerusalem and he explores the local characters with

such profoundness, that this story is considered by many

local researchers to outweigh the whole Uzbek Soviet or

Turkmen Soviet literatures.

Теперь никто ничего не говорил. Я

опять натянул уже мокрые носки, но в них было уютней,

чем в раздувшихся туфлях, в которые не помещались порезанные

ноги. Чаю уже оставалось на пару глотков, однако уже ни

пить, ни есть не хотелось. Шмыгая и обтираясь, каждый

сидел сам по себе. Дипломат снял с головы целлофановый

пакет и слил воду под ноги. “Когда они поймут, что мы

застряли?” – спросил я подполковника. – “Может быть сейчас…”

– неопределённо ответил он и наши взгляды упали на тикнувшие

в очередном броске часы. Время показывало свои 11.04.

“Они поймут куда надо ехать?” – продолжил мой вопрос

дипломат, правда, не было понятно, спрашивает ли он водителя

об этой дороге или милиционера о предварительном уговоре…

“Степь большая…” – сказал в тон водитель и все опять замолкли

каждый по себе…

Дипломат был молод – недавний выпускник местной Академии

Дипломатии – бывшей Высшей Партийной Школы, но не по годам

кругл. Спирально кругл: сейчас на сопровождении и бдении,

завтра на протоколе, послезавтра – дальше по спирали –

глядуном в зарубежной поездке, потом секретаришкой, атташе,

а там, глядишь пообтерев сингапурские брючки в ташкентском

кабинете начальничком отдельчичка, можно рассчитывать

и на посольство в какомнибудь восьмистепенном Йемене.

Так вчера, после своих кувалдоголовых тюремщиков, подполковник

внутренних дел расписывал по пьянке и в шутку лестницу

успехов дипломата. Тот даже тогда промолчал.

Ведь наверняка знал, что и вправду досидит до роли посла,

когда по молодой ретивости подготовит восемь страниц плана

развитий дружеских отношений с Йеменом или Бременом и

лишь только шеф из Министерства позвонит по засекреченному

с двух концов телефону, станет докладывать, что первым

пунктом… Шеф остановит его и скажет: “Отличный план, направька

его мне дипломатической почтой. А вот что я тебя попрошу…

Ты ведь знаешь моего племяшку ТашматИшмата, ну тот, который

после тебя учился в Академии, так вот он женится. Там

у тебя на территории, говорят, есть бирюзовые ожерелья

и рубиновые кольца… Мода тут такая пошла, видишь ли… Организуй

парочку… Да, да, дипломатической почтой…”

И даже на этой шутке опьяневшего вконец тюремщика дипломат

лишь переплёл свои хрустнувшие пальцы. Вот это воля, –

подумал я тогда…

А теперь он сидел, раскиснув своим шмыгающим носом,

этот доморощенный сын профессораарабиста и капли неподсыхающего

дождя спиралями мешались с его бессильными слезами на

круглом и рыхлом лице… Видя мельком его, не помню, когда

я стал расчислять ход назад – те самые сорок километров

до вагончика со шлагбаумом, но по такой погоде даже если

бежать – никак не меньше 810 часов, и всё же спросил

водителя я именно об этом: “Неужели здесь поблизости нет

ничего жилого?!” – “160 километров”, – ответил он, но

тут же наклонился к противоположному окну и сказал: “Воон

там есть вышка… может быть там есть чтото…”

Мы все втроём выглянули из дверцы: на горизонте и впрямь

чернела малюсенькой галочкой вышка. “Чего же, дружок,

ты не сказал раньше?!” – заверещали мы. “Были заняты”,

– объяснил шофёр. Но следом добавил: “Я сам только что

её увидел…”

“Я сбегаю”, – вызвался в нетерпении я. “Мы пойдём вместе”,

– недоверчиво добавил подполковник. “Может быть вам лучше

проделать с домкратом то же самое с другой стороны и заложить

камни и под эту пару колёс?” – обратил я их внимание на

свою сторону. “Если нет никого, то хоть лопатку или какое

железо принесёте”, – высказался водитель и милиционер

поддержал: “Поэтому надо идти вдвоём…”

Ходу до вышки казалось километров от силы восемьдевять,

но я уже дрожал от нетерпения…

11.

Although it is easy to find correspondences

between Dzhan and the stations and states of the Sufi

way, there is, however, one major difference: the fact

that the world of Dzhan is an atheistic world, whereas

Sufism is about the unity of man with God. This leads

us to the biggest controversy of Dzhan, because the word

Dzhan, which is the key to the story and means not just

an abstract soul, a pure spirit, but rather a fleshy vital

force, has to do with the idea of transcending human existence.

The whole story is the purest possible experiment, one

that corresponds to the Soviet experiment. The question

being asked is whether feeding people physically is enough

to make them happy spiritually, or whether there is something

more important in this world, which keeps people living

in spite of the poorest living conditions. Sufism would

say that this something is God, our belief in God, that

He is within us and we are within Him. Just say any three

words to someone and that someone will try to make sense

out of their wholeness; just as the requirement of sense

precedes the real end of the sentence, so our belief precedes

our existence.

Когда мы с милиционером вышли из машины,

наказав дипломату и водителю заниматься домкратом, дипломат

вынул из сумки припрятанный изначально для себя зонт и протянул

его мне, а шофёр напутственно бросил нам обоим вдогонку:

“Идите по насыпной стороне!” Мы двинулись в ту сторону,

но степь была одинаково расхлябана. Ветер поливал мерзким

ливнем в лицо, и тогда я, пытавшийся держать вывернувшийся

наизнанку зонт перед нашей спаркой, отдал его милиционеру,

а сам, закинув свою тряпичную куртку поверх кепчонки, задёрнул

снизу молнию до подбородка, так что лишь глаза мои смотрели

в ветровую щёлочку. И хоть живот мгновенно намок, но лицу

стало уютно. Я прибавил шагу. Эксдесантник в своём парадном

пиджаке и в кедах шёл с непокрытой головой, пристраивая

к ней мятущийся зонт дипломата. Я побежал трусцой, но через

десяток шагов задохнулся от встречного ветра, переполнившего

лёгкие, которые уже стучали в горле. Земля расступалась

и растекалась изпод редких растений, которые секли ноги

своими степными, колючими ветками, цепляясь за тёплую прохожую

жизнь.

Хотелось упасть и плакать. Ато просто улечься под первый

саксаул или тамариск, противостоящий этому тропическому

дождю, штормовому ветру, селевой грязи. Я вспомнил зачемто

по ходу как на асфальте часом ранее сверкали молнии и я

думал тогда: оборудован ли автомобиль громоотводом.

За этими мыслями или скорее их обрывками я выглянул в щёлку

куртки и не увидел вышки – она ушла влево – я обернулся

– напарник шагал тоже вслепую. Лицо его раскраснелось от

мокрого ветра, волосы лились уже назад, и зонтик висел обузой

под мышкой. Мы шли то по травам, то по камням, но больше

всего по известковой грязи, с любопытством и досадой изредка

пересекая утрамбованные степные дороги, расходящиеся по

законам, известным лишь им да безвестным водителям прошлого,

потом опять ступали по глине, имевшей единственное приличное

свойство – не налипать к туфлям, поскольку она была слишком

жидка от потоков.